※2024年4月1日 現在

注)学振:日本学術振興会特別研究員、JST:次世代研究者挑戦的研究プログラム、先進:千葉大学大学院融合理工学府先進科学プログラム生

村上正志|Masashi Murakami|教授

生物群集における機会的および非相加的な機構の重要性を示す

地球上には多種多様な生物が生活しています。多様性がどのようにして生じ、維持されているのかを知りたいというのが、私の研究目的です。それぞれの生物の分子基盤から多様化の過程を構築するというボトムアップアプローチと、集団にみられる特徴的な構造をもとに、その成立過程を再現するというトップダウンアプローチを組み合わせることで、この疑問に迫るべく研究を進めています。

高橋佑磨|Yuma Takahashi|教授

生物の進化過程を理解し、その生態学的・系統進化学的副産物を理解する

生物は、どんな種でも種内に豊かな多様性をもっています。このような多様性がどのように生まれ、どのように維持されいるのか、さらには、そのような多様性が集団や生態系、大進化などに対してどのような影響を与えるのかというが私の興味です。具体的には、集団内に存在する遺伝的な多型や遺伝的な個性が集団の人口学的動態や集団行動に与える影響を解析しています。さらに、環境に誘導されて現れる多様性(表現型可塑性)や発生の揺らぎによって生じる多様性にも関心をもって研究を進めています。また、都市化や環境の季節変化、標高勾配などの時空間的に激しい環境変化を伴う生息地に着目し、急速な進化的変化の遺伝基盤や、表現型可塑性に関するエピ遺伝学的基盤についても研究もしています。詳しくは、個人ページをご覧ください。

昆虫や植物、微生物などを材料に、ゲノム解析や行動解析、フィールドワーク、人工知能(機械学習)などの多様な方法を駆使して、ミクロとマクロを縦断するような研究(統合生物学的研究)を推進しています。

佐藤大気|Daiki X. Sato|助教(国際高等研究基幹)

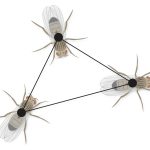

動物の集団行動における個性の役割とその遺伝基盤の解明

多くの動物は、個体間における行動多様性、いわゆる「個性」をもっています。個性は進化の原動力ですが、なぜ多様性が維持されるのか、その役割についてはあまり分かっていません。私は現在、動物の群れなどの集団レベルで見られる創発的な特性に着目し、個体の行動多様性と群れの機能との関連性、そしてその遺伝的、分子的な基盤について研究をしています。また、これまではオミクス解析や集団遺伝学的手法を中心に研究を進めてきましたが、行動実験や解析に必要な電子工学・情報学的な手法の実装にも興味があります。

倉西良一|Ryoichi Kuranishi|研究員

ムラサキトビケラ属昆虫の分類・進化・分子系統地理

ムラサキトビケラ属はヒマラヤ山脈から東アジアに分布する捕食性の昆虫で、トビケラ目昆虫では例外ともいえる巨大な体サイズを持つ。これまで世界から21種が知られているが分類形質の評価に問題があり、形態(交尾器の内袋を含む内部構造)の詳細な解析と遺伝子を含めた分類学的再検討を行っている。日本列島にいたる本属の分布の成立過程や西日本の山地渓流で極端に巨大化する体サイズの謎に迫りたいと考えている。

福井崇弘|Takahiro Fukui|PD|学振

チョウ目昆虫の性決定機構における多様性

オスとメスからなる「性」は数多くの生物において観察されます。しかし、性を遺伝的に決定づける「性決定因子」は、ときに近縁種間でも異なるほど多様であり、その進化様式も分類群ごとに異なります。私は、過去の知見にとどまらない性決定因子の進化様式を発見すべく、さまざまなチョウ目昆虫を研究材料として多様な性決定因子の正体とその進化史を探究しています。

斉藤京太|Keita Saito|D3|理化学研究所JRA

量的遺伝学的、生態学的および分子生物学的アプローチから進化の予測性の機序を明らかにする

生物の姿や形は実に多様である。この多様性を傍観すると、生物進化の自由度は無限であるように思える。一方で、泳ぎやすい形や歩きやすい形にある程度の制約がある。したがって、我々が想像するほど進化の自由度は高くないのかもしれない。実際、進化の歴史は秩序のない偶然の積み重ねではなく、必然な速度や方向性があることが近年明らかになってきた。一方で、進化の速度や方向に拘束を生み出す機構は明らかになっていない。そこで、私の研究では、ショウジョウバエ、トンボ、大腸菌などを用いたさまざまなアプローチ方法から進化の制約機構を明らかにすることを目指している。

チャンサーラック プナット|Changsalak Punnat|D3

環境DNAメタバーコーディングによる植物寄生・共生真菌群集30年の時間変動解析

私は、森林生態系の動態に興味をもち、菌類群集と植物や環境との複雑な関係を明らかにする研究を行なっています。具体的には、eDNAメタバーコーディングを用いて、菌類群集の多様性と進化のダイナミクスを明らかにし、特に長期的な時系列に焦点を当てた解析をしています。本研究は、森林生態系における菌類の生態学的役割を解明すると同時に、森林の保全や持続可能な管理に貢献できると期待しています。

浜道凱也|Kaiya Hamamichi|D2|先進

キハダショウジョウバエにおける餌探索行動の個体差とその生態的機能

動物の行動には生涯を通して変化しない個体差(個性)が存在します。このような行動の個体差はノイズとして扱われました。一方で、現在では行動の個体差には副産物的な生態的機能があると考えられるようになってきたました。また、行動の環境条件依存性(閾値)に個体差が存在する場合、行動表現型レベルでの個体差、すなわち、個体差の生態的機能が環境条件によって変わる可能性があります。私は、キハダショウジョウバエを用い、生態的、進化的に重要な形質である餌探索行動(餌選好性や探索効率)やその条件依存性に関する個体差を定量するとともに、その生態的機能や種分化の影響を明らかにすることを目指しています。

イ・ジュンホ|Junho Lee|D1

発生ゆらぎの生態的機能および集団の意思決定における心のゆらぎの解明

動物には人間と同様、同じ種内でも表現型の多様性があり、全く同じ容姿や性格をもつ個体はいません。この多様性は主に「遺伝子」と「環境応答」によって生じると考えられますが、これらの影響を可能な限り抑えた条件でも、個体ごとに行動や形態に一貫した差が見られます。これは発生過程におけるランダムな「ゆらぎ」の蓄積によるものと考えられ、種内多様性の源となります。私はこの発生ゆらぎがもたらす行動の多様性を定量的に評価し、その生態的意義を明らかにすることを目指しています。さらに、「個性」と「自発性」の相互作用が集団の意思決定に及ぼす影響にも注目し、動物行動の柔軟性とその基盤となるメカニズムの解明に取り組んでいます。

奥山登啓|Takahira Okuyama |D1|先進

遺伝的多様性が集団パフォーマンスに与える影響とその進化的帰結の解明

自然界で多くの生物は群れて生息しています。群れることで、採餌の効率が上がったり、捕食者を回避しやすくなることが、先行研究から明らかになっています。一方で、多くの研究では群れ内の遺伝的多様性を無視してきました。種内の多様性が集団の行動やパフォーマンスをどう変化させるのか?また、どのような遺伝的多様性が進化的に維持されるのか?こういった疑問を明らかにすべく、およそ100種類におよぶキイロショウジョウバエ系統を用いて行動実験を行っています。これまでの研究から、多様な集団では、「採餌」と「警戒」という両立が困難な2つの行動を同時に達成できることが示唆されました。今後は、迷路実験や進化実験により、動物の集団行動における遺伝的多様性の役割を包括的に理解したいと考えています。

高本龍真|Ryushin Takamoto|M2

夜間人口光がショウジョウバエの精子や繁殖に与える影響とその種間比較

地球はこれまでに五度の大量絶滅を経験しており、現在は六度目の大量絶滅を迎えていると考えられている。現在の大量絶滅は主に都市化などの人為的な要因によって引き起こされている。そのため、生物の減少に直接かかわる生殖形質に夜間の人工光(ALAN)が与える影響を考えることが必要だと考えられる。また、これらを種間で比較することによって生物の都市進出への影響を検討することが可能である。

戸髙倫太郎|Rintaro Todaka|M2

高い攻撃性を持つ個体が集団に与える影響

生物の攻撃行動はさまざまな理由でとられることが知られています。中でも、キイロショウジョウバエの攻撃性については、その分子的メカニズムや神経回路などは多くが解明されつつあります。しかし、攻撃行動自体が集団に与える影響についてはその多くが明らかになっていません。自然界では、攻撃性の高い個体が発生することがありますが、そのような個体は群れや群集において、他個体に対しどのように影響しているのでしょうか。それらの生物学的な役割を明らかにしたいと考えています。

簑島あすか|Asuka Minoshima|M2

鳥類の翼の表皮構造:翼膜と羽軸の配置と飛行の関係

翼は飛行という鳥類を特徴づける機能を司る器官です。鳥類の翼には翼膜という部位があり、ここで揚力の大部分が生み出されています。また、翼の皮膚組織上での羽の生え方も、それぞれの種の飛翔形態に関係して、それぞれ種或いは分類群ごとに特徴が見られると予想されます。しかし、翼膜についても、風切り羽の配置についても、ほとんど研究が進んでいないようです。そこで、私の研究では、鳥類の冷凍標本から羽を除去し、翼膜の形(肘角度と面積)と、風切り羽等の羽軸の分布をランドマークを取ることで解析し、種間で比較したいと考えています。

宮城知広|Chihiro Miyagi|M2

房総丘陵の河川の特殊な河床構造へのホトケドジョウの局所適応の検証

淡水魚は地理的に隔離されやすく、種内で多様性が生じやすい傾向があります。また、淡水にはさまざまな環境があり、淡水魚は種内でも多様な環境に適応しています。房総丘陵には、堆積岩によって河床が一枚岩で構成される単純な形態の川があり、このような生息環境の単純さは、魚類の同種内における形態のばらつきを生む要因の一つと考えられます。なかでも底生魚は河床に接して生活しているため、河床構造から強い影響を受ける可能性があります。本研究ではホトケドジョウを対象に、房総丘陵の河川と他地域の個体を形態解析と系統解析により比較し、房総丘陵の個体群の独立な進化と局所適応を検証します。

野田真舟|Matthew Noda|M1

ゼブラフィッシュは未経験の状況下でも未来を予測することができるのか

これまで、動物が行う未来の予測に関してさまざまな研究がされてきました。しかし、それらの研究における未来の予測では学習との区別がなされていません。すなわち、それらの研究で調べられている行動は、こうこう状況ではこう行動する、と事前に学習しそれにそって行動しているだけと受け取ることができてしまいます。自分は、上記のような学習だけでは対応できない未経験の状況においても、これまでの複数の経験を組み合わせて考え、未来を予測できるのかを実験デザインを工夫して、調べています。

原田 匠|Takumi Harada|M1

低線量放射線への曝露が線虫群集に与える影響の評価

2011年3月11日、東日本大震災に伴う原発事故により放射性物質が野外に放出されました。事故後10年以上が経過した現在では多くの地域で線量の低下が確認されています。しかし、いまだに高い線量を示す地域もあることに加えて生物群集への影響が十分に検討されたとは言い難いと言える状況となっています。そこで私は放射線への曝露が生物群集に与える影響について興味をもち、その評価に取り組んでいます。

新井優梨花|Yurika Arai|M1

渡り鳥の糞に含まれる真菌の同定と鳥の種ごとの傾向解析

近年世界各地で同時多発的に多種薬剤耐性真菌が広まっている事が報告されています。なぜこのような事態が生じたのかは未解明ですが、渡り鳥を媒介して世界各地に広まったのではないかという仮説が有力とされています。しかし鳥と真菌の関係性はあまり研究されておらず、具体的な種の関連はほとんど分かっていません。そこで私は、鳥の糞に含まれている真菌を調べることで、真菌の移動経路やその多様性を解明したいと考えています。

米澤英駿|Hidetoshi Yonezawa|M1

高周波の電磁波がショウジョウバエに与える影響と都市集団・郊外集団の比較

人口集中が進む都市部では、大気汚染や騒音といった従来からの公害に加え、夜間人工光や電磁波といった新たな公害が問題視されています。 特に、データ通信量の急増に伴い、モバイル通信を含む高周波の電磁波利用が都市部を中心に拡大しています。

しかし、これらの電磁波が生物に与える影響は未だ十分に解明されていません。そこで私は、オウトウショウジョウバエを用いて高周波の電磁波の影響を研究しています。さらに、都市と郊外それぞれの環境に生息する個体群を用いて影響を比較すること

で、都市環境に生息する生物がどのように変化したのかを検証し、都市化が生物に与える影響の一端を解明することを目指しています。

舘坂珠季|Tamaki Tatesaka|M1

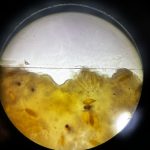

病原性真菌Candida aurisにおける薬剤耐性の機構および獲得経路の解明

病原性真菌Candida aurisは複数の抗真菌薬に耐性を持つことで知られており、特に日本で分離されている一部の株ではフルコナゾールとよばれる薬剤に対する耐性があることがわかっています。耐性を持つ株と持たない株のDNA配列を解析した結果、株によって薬剤耐性をもたらしている遺伝子が異なる可能性が示唆されました。私はどの遺伝子が薬剤耐性に関与しているのか、その機構および獲得経路を解明することを目的に研究を行っています。

鈴木ひかり|Hikari Suzuki|M1

出芽酵母における高次機能遺伝子の探索

微生物は様々な集団形態をとることが知られています。単一種のモノクローナルな微生物からなる集団でも、各個体における遺伝子発現にゆらぎがあり、それにより集団の生存率が上がることが分かっています。しかし、具体的に個体間でのある遺伝子の機能的な違いや、個体間で別の遺伝子が強く働くことによって機能する高次機能遺伝子(仮称)の研究はあまり進んでいません。本研究では、出芽酵母において、網羅的な高次機能遺伝子の探索を行いたいと考えています。

郭 旭晴|Xuqing Guo|M1

Effects of Light Pollution Stress on Survival, Sleep andLearning Ability inDifferent Drosophila Species

Urbanization is one of the most powerful anthropogenic forces affecting ecosystems, with artificial light at night (ALAN) emerging as a key environmental stressor. ALAN has been shown to disrupt insect reproduction, development, and circadian rhythms. In particular, it can affects lifespan, sleep activity, and learning ability. My study primarily focuses on the effects of ALAN on lifespan, sleep patterns, and learning in different Drosophila populations.

原田理紗子|Risako Harada|M1

ゼニゴケ摂食が植食者に与える影響と夜行性生物昼行化との関連

ゼニゴケは南極大陸を除くすべての大陸に分布する苔類の一種であり、近年モデル生物として注目を集めています。古くから世界中で研究されているゼニゴケですが、ゼニゴケを摂食する植食者との関わり合いについては未だ解明されていないことが多いです。私は本来夜行性であるハスモンヨトウ幼虫が日中ゼニゴケを摂食している様子が観察された体験から、幼虫の昼行化がゼニゴケの摂食により起こると仮定し、検証を進めております。

河合叶愛|Toa Kawai|B4

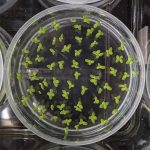

アオウキクサにおける遺伝的多様性効果の創発機構と遺伝基盤の解明

集団内の多様性が集団全体のパフォーマンスを向上させることがあります。このような現象は多様性効果と呼ばれ、近年注目されています。しかし、多様性効果のメカニズムや、どのような遺伝子が多様性効果の発揮に関与しているかはわかっていません。そこで、私の研究では、有用水生植物であるアオウキクサを用いて、多地域系統の網羅的な二者混植実験を通じて、集団内の不均一性が集団の動態に与える影響やその生態的メカニズム、遺伝的基盤を明らかにすることを目指しています。

一色聖也|Seiya Isshiki|B4

鳥類における情動を伝える鳴き声の種間での収束:メタ解析による全地球規模での検証

音によるコミュニケーションは、さまざまな分類群で行われており、動物における重要な情報伝達手段です。例えば、鳥類は異種個体との対峙時に、不要な争いを避けるために自己の内的動機を鳴き声で対峙個体に伝達します。そのため、共通の信号として、鳴き声の音響的特徴は種間で収束すると古くより考えられてきました。しかし、この仮説の検証例は一部の種に限定され、大規模な種間比較を介した検証は行われていません。そこで私は、鳥類の音声データベースxeno-cantoを用いたメタ解析により、音響的特徴の種間での収束を検証するほか、音響構造に影響する系統的・地理的要因を解明することを目指しています。

梶山滉太|Kohta Kajiyama|B4

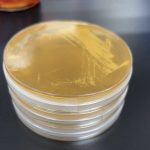

鳥類が媒介する真菌の探索と薬剤耐性化傾向の調査

鳥の腸内に複数種の真菌が存在することが報告されており、またその真菌が薬剤耐性を獲得しているともいわれています。しかしながらそれらの報告例は少なく、実態は不明です。真菌は感染症の原因となる危険性があります。そこで私は、渡り鳥の糞から真菌を採取して腸内に存在している真菌を明らかにするとともに、薬剤耐性試験を実施しどの程度耐性を獲得しているかを調査しています。

荻田 統|Subaru Ogita|B4

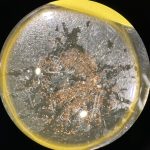

日本国内におけるヒト病原性真菌Aspergillus latusの再同定と異質倍数性がもたらす表現型の解明

ヒト病原性真菌Aspergillus latusは、異なる二種間の交雑により生じた異質二倍体雑種として知られており、同じNidulantes節の分類群に属する他の種と誤同定されてきたことが分かっています。近年の研究では、A. latusが日本国内の臨床分離株(患者の痰や肺の洗浄液に由来)からも発見され、真菌病原体の隠蔽種としての重要性が指摘されています。そこで私は、日本産のNidulantes節と同定されている菌株について再同定を行うことでA. latusを探索し、続いて表現型解析により、その特徴を明らかにしたいと考えています。

小野嵩斗|Takato Ono|B4

チョウ類における表現型変異パターンの超多面的比較

進化はランダムな方向に起こるのではなく様々な制約や拘束による方向性を持っており、近年この方向性が生じる要因やその要因と方向性との因果関係に迫る知見が得られてきました。しかしこれまでの研究はモデル生物(ショウジョウバエ科等)の飼育集団を対象としたものが多いため、様々な淘汰圧が混在する野外系にこれらの知見が拡張可能かわかっていません。私はトリバネアゲハ類の野外集団を対象に翅脈形態を解析し、進化の方向性に関する知見が野外集団に適用可能か検証します。

中村 友|Yu Nakamura|B4

乾燥条件下におけるキイロショウジョウバエの集団採餌行動の生態学的意義

乾燥化は環境変動の影響の中でも見落とされてきましたが、乾燥は腐敗した肉や果実の質に大きく影響します。キイロショウジョウバエの幼虫は、集団で協力して採餌をすることで効率的に餌を捕食することが知られていますが、乾燥耐性との関連性はわかっていません。私は、集団内の採餌行動の多様性が乾燥環境での生存にどのような影響があるのかを検証します。

卒業生・過去のメンバー

2024

- PD 加藤梨沙(母子関係を起点とした行動の個性創出メカニズムと集団パフォーマンスの解析)

- D 上野尚久(オミクス解析による種内と種間の生態的多様性効果の統合)当時のページ

- M 西川ことね(ウキクサ における相乗的な個体群動態の表現型および遺伝的基盤)

- M 佐藤緑海(交尾器の形態的・遺伝的な多様化に貢献するメカニズムの検証)

- M 柳田凜香(生物多様性-多機能性関係に対する捕食者の影響:水生植物メソコズムによる検証)

- M 石井 和(高山生態系を駆動するアブラムシ集団の動態を解明する)

- M 安濟崚雅(人為的騒音がショウジョウバエに与える影響と都市における適応進化の検証)

- M 冨山 絵(特性の異なる産業酵母の共培養が集団のパフォーマンスに与える影響の検証)

- M 上原優策(都市緑地のユスリカ科への人為的撹乱、及び騒音害の影響)

- B 沼尾侑亮(アオウキクサの異系統混合培養による多様性効果の検証)

2023

- D 姜雅珺(鳥類の飛翔解析:翼端渦の評価と機能)

- D 横溝 匠(概潮汐リズムの獲得による汽水適応の実証と内在リズムの進化プロセスの解明)

- D 佐藤恵里(島およびアジアにおける鳥類の共起パターンと形質・環境との関係)(中退)

- M 竹中夏海(ショウジョウバエ類における継承性のエピ遺伝的効果とその生態的影響)

- M 濱田若夏子(発生ゆらぎによる種内鏡像多型の生態的機能と進化機構)

- M 長澤和佳(森林集水域におけるセシウムボールの分布と土壌への移行)

- B 矢野滉己(種間相互作用による表現型可塑性がウキクサ類の群集動態に与える影響)

- B 杉本碧衣

- B 成岡大輔(単細胞生物における多細胞化現象の解明)

2022

- D 飯島大智(気候変動に対する応答の生態系間ミスマッチが高山性鳥類群集に与える影響)

- D 茶木慧太(菌従属栄養植物の進化過程)

- M 小林遥香(鳥類の翼形態の進化と翼形の持つ機能)

- M 柴田匡人(昆虫普通種における進化機会と種分化可能性

- M 太田 甫(出芽酵母の複数系統の共培養による多様性効果の解析)

- M 佐野真規(皮膚病原性細菌類の群集生態学)

- B 齋藤武蔵(都市化による環境ストレスがショウジョウバエの睡眠に与える影響)

2021

- PD 佐藤大気

- PD José Said Gutiérrez-Ortega

- M 大類詩織(急峻な環境勾配に沿って生息するカワニナ類における流水適応)

- M 佐藤あやめ(Human-induced rapid evolutionary changes and plastic responses to urban stress in the spotted-wing drosophila)

- B 高橋芳歩(ハヤブサとオオタカの捕食時の視点の違い)

2020

- M 桂 優菜

- M 吉田琴音

- M 菰田浩明

- B 竹之下彰子

- B 水流尚樹

2019

- D 阿部智和

- M 友田七菜(Non-additive Effects of the Presence of Behavioral Polymorphism on Inter-individual Interactions and Population Dynamics)

- B 上原由莉子

- B キム ソノ(逆強化学習を用いたゴミムシダマシの二次元移動パターの解析)

- B 村山翔一

- B 田中知珠

2018

- PD 玉川克典

- M 川崎慎悟

- M 黒田志織

- M 秦 和也

- 研究生 清水正明

- B 相澤菜菜子

- B 松尾優花

2017

- B 柳田ゆきの

- M 沖 三奈絵

- M 向後良亮

- M 佐藤 愛

- D サイハンナ

- D 岡村 悠

2016

- B 勝連 桜

- M 宮田能寛

- M 福島宏晟

2015

- M 阿部 永

- M 田中優穂

- M 都築なつみ

- B 村上太一

2014

- M 鈴木 隆央

- B 岩井由実

2013

- D 渡邉謙二

- M 伊藤亮太

- M 中臺亮介

- M 齊藤智士

2012

- M 二宮智美

- M 五十嵐よしあき

2011

- M 内川潤季

2009

- B 明星亜理沙